この記事では樋口一葉の小説『軒もる月』のあらすじと感想を書いています。小説内で動く時間はほんの数時間、しかしその数時間の間に主人公である袖が自らの悩みにケリをつける、つまりは内面吐露の物語となっています。

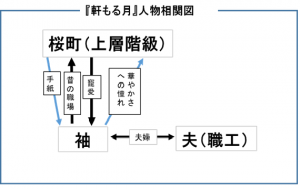

樋口一葉『軒もる月』の人物相関図

物語は主に袖の内面描写で進むため、主要登場人物は袖一人と言ってもよいかもしれません。

袖以外には、袖のかつての奉公先である桜町、そして職工である夫が出てきます。

樋口一葉『軒もる月』の概要

軒もる月=軒先から月の明かりが漏れてくる様子です。

小説中に「月」は何度か登場し、それぞれ「月」の持つ意味が異なってきます。

軒もる月の夜、職工の妻である袖が夫の帰りを待つ数時間の間に、袖が内に秘めていた感情を吐き出しそれを消化しようとする構成になっています。その間、軒もる月が袖の心も明らみにしていきます。

樋口一葉『軒もる月』のあらすじ

職工の夫にする袖は、帰宅の遅い夫を待っている。

いつもであれば9時には夕食をとる夫だが、収入を増やそうと残業をはじめてまだ戻ってこない。

窓の障子をあけ外を見やった袖は、向かいの軒ばにのぼる月影を眺めながら夜気に身をさらすうち、かつて桜町家で使用人として奉公していたことを思い出す。

貧しい身の上である袖は、豪華な桜町家の暮らしを知ってしまい、その主人である桜町に寵愛されていた。

勤めを終えて家に戻った彼女を待っていたのは、工場通いの職工との縁談であった。

使用人として一時的な勤めであったが、上層階級の暮らしを知り、さらに自分自身の美しさによって上層階級へ上れることを知ってしまった彼女は思い悩むこととなる。

そうした寵愛が邪道であることを知っているが、上級階級への憧れもまた同時にあるからである。

実は袖は、桜町からの手紙を12通隠していた。

袖が結婚して以降も、その手紙は続いていたが、まだ1通もそれは開封していなかった。袖は夫の帰宅を待つ『今宵』の間に封を開け、全ての手紙を読んで決着をつけるつもりでいた。

夫との間には生まれて間もない子供がおり、授乳しながら胸の鏡にあらぬ思いを映し出すような現在の「身と心」の亀裂に整合性をつける必要があった。

手紙を開封すると、そこには袖に対する想いが延々と書き綴られていた。

傍らには可愛い子の寝顔、膝の上には桜町からの手紙、外には夫が帰路にある。

「殿、夫、子、これが何者」と高く笑った。

目の前に散り乱れた手紙を取り上げ、

「さあ、殿、今こそお別れいたします」

と全ての手紙を寸断し、炭火の仲で燃やす。

樋口一葉『軒もる月』の感想

夫が仕事から帰宅するまでの短い時間の間で、華族への憧れと子供・夫への想いとの間に存在する葛藤を消化するという、面白い構成になっています。

最終的に主人公である袖は、桜町から貰った手紙(恋文)を全て燃やし捨てるのですが、これにより袖の気持ちが全てクリアになったかというと決してそうではありません。

「殿、夫、子、これが何者」と高く笑った。という表現からは狂気すら感じられ、女性の葛藤を端的に表現していると感じます。

また、樋口一葉はこれまで男女間をテーマにした小説は「恋愛」主体のものでしたが、そうしたテーマから脱却した小説であるとも言えるでしょう。

『軒もる月』をより深く味わうには

以上で『軒もる月』の感想は終わりです。

樋口一葉の人生や時代背景について知ることができれば、『軒もる月』もより深く理解できるようになると思います。別途記事にしていますのでご参照よろしくおねがいします。