この記事では樋口一葉の小説『十三夜』のあらすじと感想を書いています。

樋口一葉の小説の中でも評判が非常に高い『十三夜』。家族を捨て実家に帰省した主人公「お関」は、再び家族のために嫁ぎ先へと帰っていきます。その道程でかつて好きだった男性と偶然出会うという物語を、十三夜の月が照らし出すます。

樋口一葉『十三夜』の背景

『十三夜』は旧暦9月13日のことであり、その日は秋の夜空に澄む月を惜しみ月見を催す習慣がありました。樋口一葉の『十三夜』は、その9月13日に起きた一夜の出来事を小説にしています。

旧暦十三夜は枝豆や栗を囲んで家族団らんを楽しむ場であるとともに、深まる秋の哀愁を感じる日でもあります。

樋口一葉の『十三夜』は単に「9月13日に起きた出来事」であるだけでなく、失われたの家族団らんとそれを維持するために涙する主人公お関の姿を十三夜の月が照らし出す構造となっており、実に趣のある題名となっています。

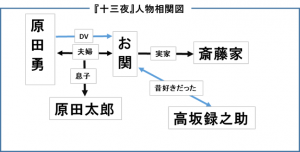

樋口一葉『十三夜』の登場人物

樋口一葉の『十三夜』で登場する人物は

お関

結婚して数年、夫による精神的な追い込みにより実家に戻ってきた今作品の主人公。夫との間に太郎という子供がおり、太郎のことは子を持つ母として大切にしているようです。しかしながら度重ならる夫の仕打ちにより我慢が限界に達し、離婚を決意。太郎をも捨てる覚悟での帰省となります。

同じ夜お関は過去の想い人である高坂録之助と偶然の出会いを果たします。

突然の帰省と録之助との出会いは、お関にどのような変化をもたらしたのでしょうか?

斎藤家

斎藤家にはお関の両親と弟が居ます。帰省したお関に共感し現状に怒りを露わにする母親と、血縁を第一に考える父親。そしてお関の夫の助力により、順風満帆な人生を送る弟。この3者の在り方がお関にある決断をさせることとなります。

高坂録之助

かつてお関と相思相愛の関係にあった男性。かつては「愛嬌のある、いかにも賢そうな人」でしたが、現在はその日暮らしをするにまで落ちぶれてしまっています。お関と偶然、久しぶりに出会いますが・・。

原田勇

お関の夫。奏任官という身分の高い職業に就いており、結婚当初はお関のことを大切にしていたが、現在はお関に精神的DVを行っている。

樋口一葉『十三夜』あらすじ

樋口一葉の『十三夜』は「上」と「下」に分かれています。

十三夜の夜、離婚を決意した主人公「お関」の物語が始まります。

樋口一葉『十三夜』あらすじ(上)

お関は突然一人、実家に帰ってきた。玄関先からは父と母が話す声が聞こえてくる。

「お関も亥之助にしても大人しい子供をもって、育てるのに手がかからないのに人様には褒められる。俺も幸せな人間の一人だ」

お関は考える。

何も知らずに喜んでいるところへ、どんな顔をして離縁状を貰ってくださいと伝えれば良いのだろう?そう考えるといっそこのまま会わずにに帰ってしまう方が良いのではないだろうか?そうすれば、太郎に継母の憂き目をみせることもないし、両親にも”将来が頼もしい婿がいる娘”と自慢させることができる。帰ろうか、あの鬼の夫のいる家へ・・。

そのように考えるが思わず格子戸にガタリと音をたてさせてしまい、両親に帰ってきたことがバレてしまう。

家に入り共に近況報告をする両親とお関。聞くと弟の亥之助は、お関の夫のおかげで昇給しすこぶる順調とのこと。これからも亥之助のことを気にかけて欲しいと何も知らずにお関の背中を叩く母親。

そして孫の太郎のことを聞かれ、お関は嫁ぎ先に置いてきた太郎のことを案じて声をあげて泣きそうになるのである。

両親はお関が好きな栗や枝豆を振舞うが、その心遣いはさらにお関の口を重くさせる。

しかし、意を決してお関は両親に告げる。

「わたしは今夜限り、原田の家には帰らないつもりで出てきたのでございます。勇(夫)の許しで伺ったのではなく、太郎を寝かしつけて、もうあの顔を見ない決心で出てまいりました。」

「ものを云うのは用事のある時、ただつっけんどんに言いつけるだけ。朝食を摂るときから小言は絶えず、女中の前でさんざん身の不器用なところ不作法なところを並べ立てられる。二言目には教育のない身、教育のない身とお蔑みになる。嫁いで半年の間は『関や、関や』と下へも置かないもてなしようでした。しかし、あの子(太郎)ができてから人が変わり、こうしたら出てゆくか、ああしたら離縁をと言い出すか、と虐めて虐めぬくのです。」

「妾を囲ってもそんなことに腹を立てる私ではありません。ただもう私のすることは一から十までお気に召さず、箸の上げ下ろしに、家の中がつまらないないのは妻の仕切り用が悪いからだと仰るのです。何も知らない太郎が片親になるかと思いますと意地も我慢も何もなく、詫びて機嫌とって、今日まで辛抱しておりました」

これを聞いたお関の両親は驚き暫くは何も言えなかった。

しかし母親は「本当にバカバカしい。そんな大事なことを今日まで黙っている子がありますか。もう我慢しているにはおよびません。身分が賤しかろうがお前には父もいるし母もいる。ねえお父さん、いっぺん勇さんに会って十分油をしぼってやったらいいでしょう」と激怒。

しかし父親は次のように言います。

「つとめの不平などを家に持って帰ってあたりちらす。その標的になってはつらいこともあるだろう。けれど、それもあれほどの夫を持つ妻の勤めなのだ。とくにこれほど身分に差がある仲ならば、人一倍の苦労があるのも道理だろう。亥之助が近ごろのような月給にありつけたのも言ってみれば原田(お関の夫)さんの口添えあってのこと。一つは親のため、また一つは弟のため。太郎と言う子供がいるのだ、全てを胸におさめて何もなかったように今夜は帰って、いままでどおり慎んで暮らしてくれ。お前が何も言わなくとも俺たちが察してやるし、亥之助もそうだろう。お前の涙はみんなにわかたれる」

そう言って父親も涙をぬぐうのである。

それを聞いたお関は「今夜限り関は死んだつもりで魂ひとつがあの子を護るものと思います。そうすれば夫のつらくあたるのだって百年くらい辛抱できそうです」と、門口まで送られて、人力車に乗り込むのでした。

樋口一葉『十三夜』あらすじ(下)

実家から人力車に乗り込んだお関ですが、なぜか人気(ひとけ)もないようなところで突然車が止まります。

「すいません、言いだしにくいのですが私はここで失礼させていただきます。お代は要りませんからどうぞお降りになってください」

突然の言葉に戸惑うお関ですが

「もうどうにも厭になった」という車夫に

「せめて車の拾えるところまで」と言うと

「そうですね、若い方ではこんな寂しいところでは」と優しい顔を見せる。

そしてその優しい顔に見覚えがあるお関。

「もしかしたらお前さん」と思わず声をかけるお関。

お関が車からすべりおりて、車夫とつくずく顔を見合わせれば、車夫も「ハッ」として思い出す。

この車夫は小川町のタバコ屋の息子で名前は「高坂録之助」。お関は学校の行き帰りにこのタバコ屋に寄っては、タバコおこぼれをもらっていたのです。

録之助は現在車引きをして生計を立て、村田という店の2階で、厭と思えば1日ごろごろし煙のように気ままに過ごしている。しかしお関が結婚をすると聞き、死ぬまでにはお話することもできるかなと夢みたいに思っていたと言う。

録之助はお関が懐妊したと聞いたころ、周りの勧めもあり自暴自棄になり結婚したが、自分が放蕩者であることは止めることはできなかった。子供ができても女房ができてもそれは同じ。遊んで遊んで、飲んで飲んで、子も妻も失って現在に至るとのこと。

それを聞いたお関は「誰しもみなこんなつらい世の中にたった一人で生きているのではないのだと思ってくださいな、私も世間のどこかにいます」と呟いた。

お関の記憶にある高坂録之助は、小奇麗に整ったタバコ屋の一人息子で、お世辞のうまい、愛嬌のある、いかにも賢そうな人だった。噂で聞くところによると、お関の嫁入りの噂が流れ始めた頃から遊びに火がつき、高坂の息子はまるで人が変わったようだと言われていた。

そして、今夜実際に会ってみればその噂通りの酷い有様だ。

お関はひそかに、ゆくゆくはあのタバコ屋さんに座って新聞みながら商売するんだと思っていた。

しかし思ってもいなかった人と結婚が決まり、どうして両親の勧めることに女の身で反対ができるだろうか?タバコ屋の録さんと一緒になるという思いは子供の描く淡く儚い夢。思い切って結婚は決めたものの、その間際まで涙がこぼれるほどお関は録之助を忘れることはできなかったのである。

録之助は何を考えているのが茫然とした表情で、久しぶりに会ったお関と向き合って、そう嬉しいようにも見えなかった。

「録さん、これは本当に失礼なんだけど」そう言いながらお関は紙入れから紙幣をいくらか出して録之助に渡す。

久しぶりにお目にかかってなんだか言いたいことはたくさんあるみたいなんだけど、うまく言えないのは分かってくださいましね。どうぞ以前のような録さんにおなりになって立派にお店をおひらきになるところをみせてくださいましね。さようなら。

お関がそう挨拶すると、録之助は紙幣の入った紙包みを手に取って「お別れするのが惜しまれると云ってもこれが夢なら仕方のないこと、さ、おゆきになってください。」

そう言って、空車を引いてお関に背を向けた。

一人は東へ、また一人は南へ。村田やの2階も原田の家も、憂きはお互いの世におもふ事多し(録之助も、原田の家に戻るお関も、憂鬱なことはお互いの生活にある。それについて思うことは多いものだ)

樋口一葉『十三夜』感想

樋口一葉の『十三夜』は上と下で話が一変するので、まるで一つの独立した話を2つつなげているように感じられます。ですので、「上」を主とするのか「下」を主とするのか意見のわかれるところでもあります。

十三夜「上」で炙り出される血縁の絆

『十三夜』の「上」では、嫁ぎ先で虐げられたお関が「血縁」という縛りを乗り越えて離婚する旨を両親に伝えるわけですが、これまた「血縁」という強い支援(言い方を変えればしがらみ)により「死んだつもりで」子供の太郎を守ることを決意します。

現代の感覚で言えば離婚原因は夫である原田勇にあるわけですから、調停で太郎の親権を勝ち取ることもできるのでしょうが、明治時代の女性の権利は非常に低かったためそれもままならず「太郎を捨てる」気持ちで離婚を決意したわけです。

しかしお関は父親に叱咤激励され、お関の涙は「みんなにわかたれる」という言葉により(親子の絆により)、お関の我が子を守るために嫁ぎ先へ戻る決意をします(親子の絆が復活します)。

「いやいやこんなDV夫なら離婚した方が良いでしょ」という現実的な意見もあるかと思いますが、私は父親の「みんなにわかたれる」という力強い言葉に素直に感動しました。ただ一方でこんなに酷い扱いを受けていながらも嫁ぎ先へ帰される、女性であることの悲劇に憤りも感じざるを得ません。

樋口一葉がこのような物語を書いたのは、樋口一葉自身女性ですから、こうした女性蔑視の世の中を非難したかったからともとれるでしょう。

十三夜「下」で混ざり合わないそれぞれの想い

『十三夜』の「下」では、嫁ぎ先へ戻る決意をしたお関がかつての想い人と再会を果たします。

当時は「お世辞のうまい、愛嬌のある、いかにも賢そうな人」であった録之助ですがお関の結婚がきっかけとなり、荒んだ生活に身を落とすこととなっています。結婚はしたものの、放蕩癖は抜けず離婚。その日暮らしの貧乏生活をしています。

お関が客だと知らなければ、仕事の途中で業務を放棄してしまっていたわけですからね。適当に働いて適当な人生を歩んでいたことが示唆されます。

録之助との出会いに甘い記憶がよみがえるわけですが、『十三夜(上)』で夫の原田勇のDV被害に会い、家族の力により再度子供である「太郎を守る」ことを決意したお関は、再び恋心を目覚めさせるようなことなく録之助へお金を渡して別れます。

もし仮にこの人力車に乗り込んだのが実家へ戻る途中であったなら、どうなっていたでしょう?

太郎と勇を捨てる決意をしていたお関ですから、再び恋心を再燃させていた可能性は大きいでしょう。再会したタイミングによって二人の人生が大きく歪んでいたことを考えると、なんとも意地の悪い話だと思いますが、一方でお関は実家に戻り家族の絆を取り戻すことにより成長し、録之助という落ちぶれた人間を切り捨てることに成功したと考えることもできるでしょう。

もう一つ皮肉に思われるのは、『十三夜(上)』で被害者であったお関が『十三夜(下)』では録之助の加害者となっている点です。録之助はお関との恋に破れることがなければ落ちぶれることもなかったかもしれないわけですからね。

録之助の心理描写はないため録之助がこの再会をどう感じていたかはわかりません。しかしお金持ちの夫を持つお関と車夫となりその日暮らしをする録之助、身分の差がついてしまった現時点での再開は録之助にとって面白いものではなかったでしょう。

別れた二人に対し樋口一葉は次のような描写で締めくくります。

一人は東へ、また一人は南へ。村田やの2階も原田の家も、憂きはお互いの世におもふ事多し(録之助も、原田の家に戻るお関も、憂鬱なことはお互いの生活にある。それについて思うことは多いものだ)

かつて相思相愛であった二人はひと時の思い出を胸に別れ、それぞれの生活に戻ります。二人の生活は混じりあうことはありませんが、ともに憂鬱さを秘めて明日も生きていくのでしょう。

『十三夜』をより深く味わうには

以上で『十三夜』の感想は終わりです。

樋口一葉の人生や時代背景について知ることができれば、『十三夜』もより深く理解できるようになると思います。別途記事にしていますのでご参照よろしくおねがいします。