この記事では、樋口一葉の小説『経つくえ』のあらすじと感想、そして解説を書いています。近くにいるときは何も思わないものですが、それが突然消えてしまって初めて気づくものもあるかと思います。そんな悲しい物語を樋口一葉は『経つくえ』で描いています。

樋口一葉『経つくえ』の概要

経つくえとは、読経(お経を読む)の時などに使用する小さな机のことです。

作品の冒頭で「経つくえの香炉に・・・」という文章が、文末にも「経つくえの由縁・・・」とあり、主人公の境遇を「経つくえ」で象徴させています。

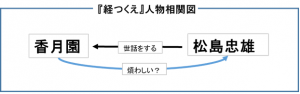

樋口一葉『経つくえ』の人物相関図

経つくえに出てくる主要人物は2人です。

16歳の香月園と、27,8歳の医科大学助手、松島忠雄です。

樋口一葉『経つくえ』のあらすじ

医大の助手、松島忠雄は年齢は27,8で将来を有望視されている評判の男である。縁談もかなりの数が舞い降りているが、それに耳を貸そうとしない。

松島忠雄は乳母と暮らす香月園(16歳)のもとに通っていた。

園の父と松島の父親は同僚であり、園の父は上野で戦死、園が14歳の時に母も亡くなっていた。その園の母親の病床に呼ばれた松島忠雄は、母の死を嘆く園が不憫に感じ、親身に世話をしはじめたのである。

松島は読書算術を園に教えるが、園はそれを嫌がり幼子のようにわがままに振舞うのであった。

ある日、松島は札幌の病院長に任じられて明日にも発つと、突然の別れを告げる。

すると、松島の今までの親切がもったいなく思われた園は眠れない夜を過ごす。

松島が去って以来、園は大人びるようになり、日本地図を広げて札幌や北海道などを気に掛ける様子を見せる。

しかしその年の秋、松島は札幌で患者から病気を貰い、他界する。園はむなしい世を捨て、縁談を聞き入れようとしなくなる。園の経机の香炉に煙が絶えないのはそういうわけである。

あるものは「もし松島が札幌へ行かず、以前のようにしていたならば、嫌がるに違いないのに」と笑った。

「ある時は有りのすさびに憎かりきなくてぞ人は恋しかりける(生きているときには身近にいるということに慣れてしまって、憎く思うこともあったが、なくなってしまうと人は恋しくなるものだなぁ)」

世の中は意地悪くできている。

樋口一葉『経つくえ』の感想と解説

なるほど、確かに人はそばにいるのが当たり前の時には何も思わないものですが、いざその当たり前が無くなってしまうと物寂しく感じるものです。

「孝行したいときに親はなし」という言葉がありますが、親がそばにいるときはいつでも孝行できるのに、例えば親が突然死別してしまえば深い悲しみにあけくれることでしょう。そして「生きているうちに孝行しておけばよかった」と思うことは間違いありません。

松島に甘えていた園は、松島から勉学を教えてもらうのですが、それをウザく感じてしまいます。

しかしいざ松島が北海道へ行ってしまうと、札幌や北海道のことを考えるような行動をとります。明らかに寂しがっているわけですね。

そして松島が急な病で他界すると、縁談を聞き入れようとせず、絶えず経机の香炉を焚き続けるのです。

大切なものがそばにいるときはそれに気づかず、失ってはじめてその存在の大きさを知る、『経つくえ』はそんな少し哀しいけれども心に残る物語であると言えるでしょう。

樋口一葉『経つくえ』をより深く味わうには

以上で『経つくえ』の紹介は終わりです。

樋口一葉の人生や時代背景について知ることができれば、『経つくえ』もより深く理解できるようになると思います。別途記事にしていますのでご参照よろしくおねがいします。